15 лет назад российско-казахстанская экспедиция сделала удивительную находку в окрестностях средневекового городища Жанкент (Янгикент)

В октябре 2009-го года группа археологов продвинулась на север, восток и юг от средневековой столицы огузов — города Жанкента. На тот момент городище изучали на протяжении пяти лет, и в распоряжении экспедиторов были космические снимки с точными координатами еще не найденных памятников.

Главной целью было найти некрополь, относящийся к периоду существования городища.

Но помимо курганов ученые обнаружили необычного вида прямоугольные и круглые сооружения, похожие на остатки древних жилищ.

Подозрительным казалось то, что объектов не было ни на одном аэрофотоснимке и их не зафиксировала Хорезмская экспедиция, изучавшая этот район в 1940-1950-х годах.

Что же это были за объекты и кто их строил?

Круги на земле

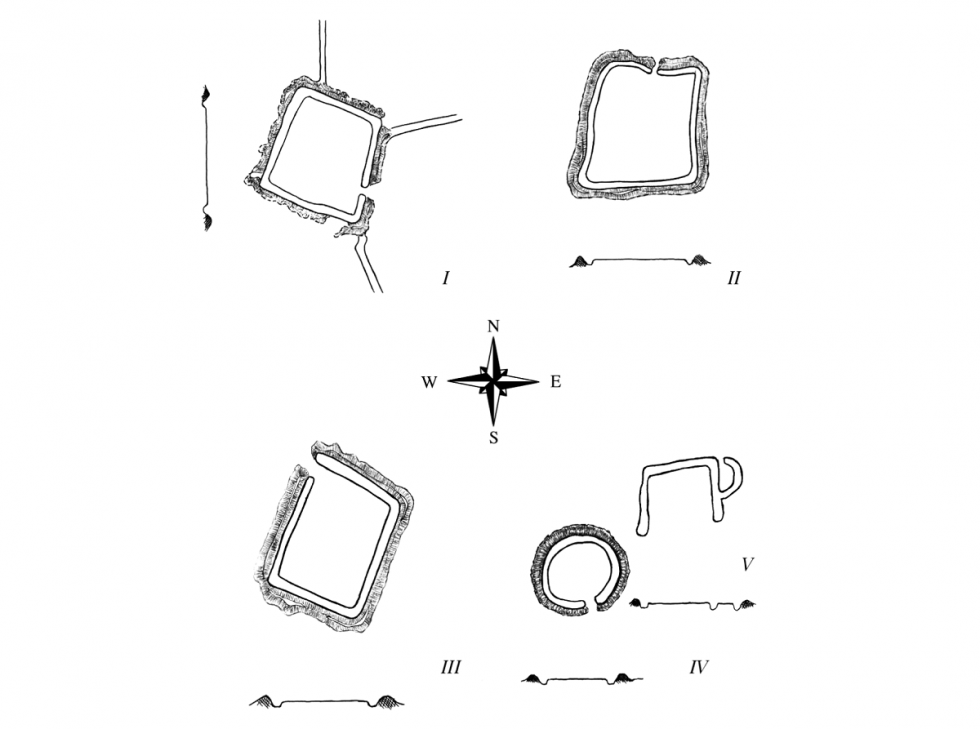

Ирина АРЖАНЦЕВА и Азильхан ТАЖЕКЕЕВ (на фото) из Института этнологии и антропологии РАН, работавшие в составе группы, выявили всего пять таких сооружений: ровных земляных площадок, окруженных глубоким рвом.

Проведя анализ, ученые сделали вывод: объекты все-таки не похожи на древние жилища. Они не хранили следов сырца и пахсы — стройматериалов, типичных для этого региона с древнейших времен.

Все сооружения располагались посреди заброшенных рисовых полей или полей бахчевых культур. В связи с этим возникла еще одна гипотеза: о том, что это, возможно, остатки древних сельскохозяйственных полей. Но и эта версия не подтвердилась: рвы вокруг площадок были выкопаны при помощи техникии оказались "затянуты" землей в незначительной степени. То есть эти площадки соорудили лет 50 – 60 назад.

На фото: космический снимок.

Скот на передержке

Разгадка пришла во время беседы с местным жителем. Пятидесятилетний Танжарык СЕРИКБАЕВ рассказал, что население в этих краях роет подобные рвы в качестве загонов для скота. Называют эти загоны "кора́". Они появились в регионе в 1950–1960 годах и предназначались для временной передержки крупнорогатого скота для того, чтобы животные не вытаптывали рисовые поля.

Ещё родители Танжарыка при помощи трактора окапывали земляные площадки рвом глубиной около 2 м и шириной 2,5 м. За рвом по внешнему периметру насыпался вал высотой 1,5 м. На площадку можно было попасть через земляную перемычку.

На фото: современные ограждения на пастбищных угодьях Внутренней Монголии.

Так выяснилось, что ученые имели дело вовсе не с археологической находкой. Но от этого история появления загадочных объектов не стала менее интересной. Ведь вопросов по-прежнему было много: почему "кора́" появились именно в 1950-е годы? Почему рисовые поля нужно было защищать наспех сооруженными рвами? Ведь одновременно с ними существовали и постоянные загоны в аулах и на зимовках.

Великий джут

Объяснить появление примитивных, но характерных сооружений в этой местности оказалось возможным, только обратившись к историческим событиям XX века. До 1930-х годов казахи были преимущественно кочевым и полукочевым народом. Когда в период коллективизации кочевников и их скот насильственно удерживали в "точках оседания", не обеспеченных кормами, это привело к хозяйственной и гуманитарной катастрофе и голоду, вошедшему в историю как Великий джут. По различным подсчетам, погибло от 2 до 3 млн казахов и представителей других национальностей. Поголовье скота уменьшилось на 90%.

Вот что об этом пишут сами ученые в своей работе, опубликованной в журнале "Этнографическое обозрение":

"После коллективизации, насильственного оседания и последующего губительного голода казахи уже не могли вернуться обратно к кочеванию и традиционному быту (…) Система традиционного скотоводческого хозяйства была разрушена, пастбищные угодья распаханы и приспособлены под земледельческие нужды.

Вместе с тем навыков земледельческого труда у кочевников было очень мало, поэтому, несмотря на беспрецедентно высокий процент (97,8%) уровня обобществления посевных площадей крестьянского сектора, земледелие оставалось на низком уровне и не могло обеспечить продовольствием даже уцелевшее после голодомора население. По времени это совпало с массовой (вернее – тотальной) депортацией в 1937 году корейцев из Дальневосточного края согласно постановлениям Совнаркома СССР".

Кочевники против земледельцев

За короткий период с Дальнего Востока в Центральную и Среднюю Азию депортировали более 200 тысяч корейцев, включая 40 тысяч - в Казахстан. После голода 1932–1933 годов в Казахстане не хватало человеческих ресурсов для выполнения пятилетних планов по освоению целинных земель. Переселение корейцев стало частью глобального экономического эксперимента.

Корейцы превратили опустевшие регионы в центры рисоводства. В Кызылординской областив 1951 году появилось более 80 корейских рисоводческих колхозов. Ландшафт изменился до неузнаваемости: были осушены болотистые местности, вырублены заросли, прорыты многочисленные каналы. Бывшие обширные пастбища региона приспособили под рисовые поля.

Однако урожай оказался под угрозой из-за крупного рогатого скота. Рис созревает в течение трех месяцев, его собирают в середине осени. Казахи же держат скот на свободном выпасе до ноября, лишь на зиму закрывая его в постоянных загонах, построенных рядом с жильем.

При этом коммуникация между корейскими земледельцами и казахскими скотоводами не была налажена, и договориться они не могли. Корейская диаспора Дальнего Востока хорошо знала русский язык, чему поспособствовала православная церковь. После корейской иммиграции в Приморский край в 60-х годах XIX века именно священнослужители и миссионеры стали первыми учителями русского языка среди корейцев.

Однако казахского языка депортированные в Кызылординскую область корейцы не знали, как и местные жители не знали корейского и русского.

Ловушки для скота

Таким образом, в регионе сталкивались интересы рисоводов и владельцев скота. Это и привело к созданию "кора́" как способа защиты сельскохозяйственных угодий.

Земледельческие конструкции, служившие "ловушками" для скота, использовалась для временного содержания животных, которые случайно попадали на рисовые поля. Коров и лошадей содержали там до тех пор, пока за ними не приходили хозяева.

В конце 1950-х начале 1960-х годов в этих краях произошло сокращение корейского населения из-за миграции и изменений в сельском хозяйстве, что сделало ловушки для скота излишними.

Тем не менее, они стали свидетельством сложного периода в истории Казахстана, когда разные группы вынуждены были соседствовать и работать в условиях, несвойственных их традиционным методам хозяйствования.

15 лет спустя

Один из археологов, сделавших открытие, Азильхан Тажекеев, сейчас работает директором филиала Института археологии им. А.МАРГУЛАНА в Астане. На данный момент, по словам ученого, обнаруженные им и его коллегами загоны не относятся к числу археологических памятников.

"Наши ученые продолжают собирать материал, занимаются поиском древних корней этой традиции. "Кора́" — это не изобретение корейского народа. Такие конструкции встречались в Китае, в Европе. Мы предполагаем, что казахи использовали похожие загоны еще в XVIII-XIX веках, потому что в низовьях Сырдарьи оседлое население занималось земледелием. Ясно, что когда встречаются скотоводы и земледельцы, между ними возникают разногласия.

С каждым годом территория рисовых полей в низовьях Сырдарьи растёт. Но все равно местные жители держат коров, лошадей. Поэтому такие загоны очень удобны и сейчас. Их можно сделать быстро, люди загоняют туда скот, закрывают его, а потом сообщают хозяевам о местонахождении животных.

История земледельческой культуры в Казахстане начинается с саков — это чирик-рабатская и жетыасарская культура. Если за весь период земледельческой культуры в низовьях Сырдарьи, начиная с IV в до н. э. до XIX века, посчитать древние земледельческие оазисы, то, получается, было освоено около 2 миллионов гектаров. Это поля, ирригационная система, каналы, арыки… Вероятно, саки тоже могли использовать такие загоны. Надо искать. Если мы найдем древние корни "кора́" в низовьях Сырдарьи, то можно будет говорить об изменении статуса найденных нами объектов на статус археологических памятников", - заключил археолог.

Фото из личных архивов И. Аржанцевой, А. Тажекеева, АПН.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!