Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

В последнее время власти Казахстана вновь заговорили о безобразиях, творящихся на пунктах пересечения границ. И даже объявили непримиримую борьбу серым таможенным схемам. В очередной раз. Чем всё закончится? Было бы обидно, чтобы и на сей раз тем же, чем всегда.

Таможенные переходы современного Казахстана – это ведь не "серые", а настоящие "чёрные дыры", пронзительно зияющие даже на фоне нашего вообще-то не очень прозрачного бытия. Но вот что интересно. Несмотря на то, что любой здравомыслящий человек предпочтёт держаться подальше от таких хронически злачных мест, лучшие люди страны любыми силами, за любые деньги мечтают устроить своих славных отпрысков в любую, пусть самую захудалую мытню.

Их вовсе не пугает, что возвращаются домой не все избранники судьбы. Точнее, не все – домой. Но зато возвращение чада, послужившего Отечеству хотя бы пару месяцев на рубежах, сулит семье годы безбедной жизни. И исполнение "казахстанской мечты". Ведь кто не рискует, тот не учит детей в Гарварде, не устраивает тои на сотни приглашённых и не имеет роскошного авто с номером "777"…

Ставка на Бухтарму

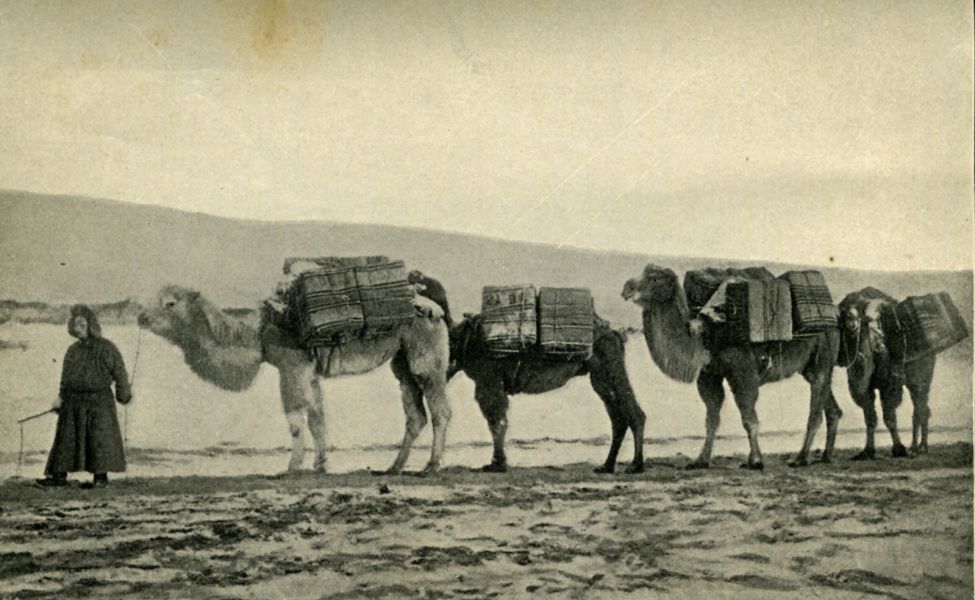

А что собой представляли все эти пункты досмотра на рубеже прошлых веков, в бытность Российской империи? Что возили туда и вывозили оттуда, где досматривали караваны, и какими суммами определялись таможенные сборы и вообще, как всё работало? Давайте посмотрим.

Обустройство государственной границы с Китаем началось в эпоху российско-китайских разграничений, последовавших за соприкосновением расширившихся империй в XVIII – XIX веках. Тогда-то и появились на территории Юго-Восточного Казахстана регулярные таможни и суровые пограничные стражи.

В начале XIX века, когда власть Российской Империи прочно утвердилась по Иртышу, в торговле с Китаем главная ставка делалась на Бухтарминскую крепость. По мысли правительства, именно Бухтарма должна была стать главной таможней чуть ли не на всей российско-китайской границе, оттянув на себя значительную часть чайной торговли, которая монопольно велась через Кяхту (отстоявшую от Москвы дальше на 2000 вёрст).

К тому же, в то время тут же проходила ещё и граница с территориями неподвластных ещё России казахов Старшего жуза, через земли которых шли туркестанские караваны. В связи с этим Бухтарме даже были даны особые привилегии и преференции в приграничной торговле.

Однако Бухтарминская крепость недолго продолжала быть тем, что ей пророчили. И главным образом потому что сама она была весьма отдалённым и слабо населённым пунктом относительно крупных купеческих центров Иртышской линии и Томской губернии. К тому же, очень скоро она оказалась "не у дел", ввиду сдвинувшейся в сторону Китая госграницы.

Притяжение Семипалатинска

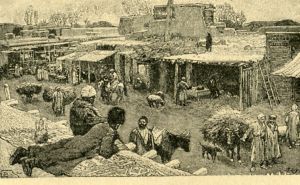

Потому-то главным торговым и таможенным пунктом в первой половине XIX столетия оставался купеческий Семипалатинск, не утративший своего торгового значения даже тогда, когда Империя распространила свои границы на Семиречье и Туркестан.

Но к началу ХХ века в Семипалатинской области (в тогдашних границах Империи) существовало уже три таможенных пункта, перекрывавших основные караванные пути. Через Катон-Карагайский осуществлялась внешняя торговля с Кобдо и проживавшими в пределах Цинского Китая казахами. А через Зайсанский и Алкабекский шли караваны в Чугучак, Урумчи, Улюсутай, Гучен и далее.

В 1900 году оборот этих официальных таможенных пунктов (многие мелкие торговцы знали другие дороги и предпочитали не светить свой товар) составлял следующие показатели. Через Катон-Карагай было вывезено товаров на 48 178 рублей, а ввезено на 17 478. Через Зайсан вывоз составил 410 674 руб., ввоз – 26 804 руб. Через Алкабекский пункт вывезли добра на 1 540 руб., ввезли – на 54 419.

Что везёте?

Любого, кто знаком с положением дел в экспортно-импортных связях современного Казахстана с современным Китаем, удивит структура тогдашнего ввоза-вывоза. По данным универсального географического справочника "Россия" (XVIII том – "Киргизский край"), вышедшего в 1903 году:

"Предметами торговли служат с русской стороны произведения фабрично-заводской промышленности, из которых более всего вывозится мануфактурных товаров… Ввозятся преимущественно скот, кожи, шерсть, войлок, шкуры и чай…"

Словом – всё практически наоборот в сравнении с нынешним "статус кво". Ну, если, конечно, без чая.

Предшественники Хоргоса

Семиреченская область Туркестанского края в начале XIX века также являлась пограничной. Но государственная граница с Китаем в начале прошлого была всё ещё весьма прозрачной и проницаемой. Прозрачной настолько, что казаки из выселка Охотничий (нынешний Нарынкол), пользуясь "безвизовым" режимом, запросто отправлялись рыбачить за кордон. Не говоря уж о кочевавших по старинке казахах, традиционно никаких искусственных границ не признававших. Так что говорить о тотальном таможенном контроле можно с большой натяжкой.

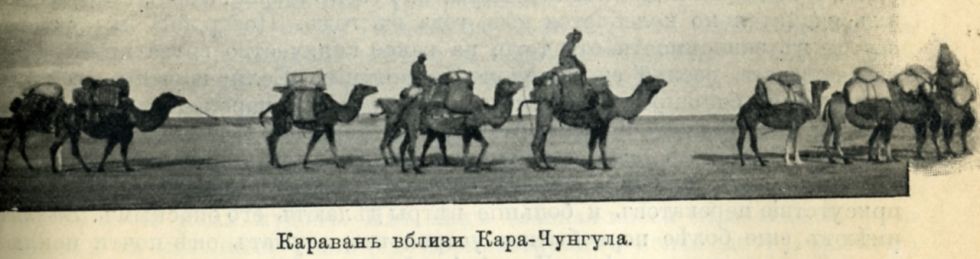

Показатели внешнеторгового оборота в Семиречье были солиднее, чем в Семипалатинской области. В 1907 году через три существовавшие в Семиречье таможни - Бахтинскую, Джаркентскую и Пржевальскую в Поднебесную из России ушло товаров на 4 295 494 руб., а обратно прибыло на 5 273 097. Как видно, импорт превышал экспорт почти на миллион рублей, однако, если рассматривать тенденцию, увидим, что разрыв сокращался стремительно - в 1905 году дефицит торгового баланса составлял 2 172 842 рубля, а в 1906 - 1 322 044. А вскоре вообще перешёл в плюс.

Основной поток товаров, переходивших здешнюю границу, шёл через область транзитом. Со стороны России в Китай везли бумажные ткани, сахар, спички, самовары, керосин, табачные изделия. А что мог предложить в 1907 году Китай, кроме традиционного чая? 339 785 овец, 16 550 лошадей, 13 440 коров, 27 телят, и … одну свинью.

Само Семиречье, хотя имело в торговле с Китаем выраженный транзитный характер, в стороне от торговых дел не оставалось и могло добавить к вывозу свой товар. В том же 1907 году в Китай из области было вывезено: 13 440 литров хлебного вина. 340 вёдер пива, табаку и папирос на 3 000 руб., мёду на 14 тыс. руб., хлеба и риса на 50 000 руб., льняного масла и семени на целую тысячу. А кроме того - 7800 овец пересекли госграницу навстречу 339 785 собратьям, шествовавшим оттуда.

Пересечения границы – смертельные опасности

Как и ныне, в те времена далеко не все желали декларировать товар. Так что пограничная и таможенная стража, несмотря на свою малочисленность, периодически вылавливала нарушителей и контрабандистов. Но попадалась ей лишь самая пузатая мелочь. Дилетанты. Так, 92 задержания 1907 года принесли казне товаров всего на 3 022 руб. 14 коп. Это достаточно смешно, если учесть, что официальный товарооборот через границу в Семиречье составлял в те годы цифру порядка 10 миллионов рублей.

Хотя крупному каравану проскочить незаметно было сложно, игра всё же стоила свеч. Она составляла альтернативу другой опасности - поборам и откровенным грабежам на самих таможенных переходах. Не следует думать, что проблема мздоимства и "салямства" на границах родилась вчера – она родилась вместе с границами.

И хотя во времена оные пограничной страже вряд ли снились те деньги, которые за месяц-другой "срубаются" ныне на каком-нибудь "хоргосе", проход через таможенный коридор всегда причислялся для каравана к большому приключению и сопровождался изрядной нервотрёпкой.

"4 месяца уже тому, как мы в Семипалатинской крепости находимся. Но по незнанию Российского языка со здешнею таможней объясняться не можем. И нет человека, который бы за нас говорил" - в 1805 году писал домой в Персию армянский купец Бабаджанян. Благополучно пространствовав с торговым караваном по Туркестану почти 10 лет, купцы, наконец, нашли "свою таможню" на дальнем бреге Иртыша.

"Безвыходное положение их в чужой стране послужило причиной их скоропостижной смерти, некоторые, не выдержав издевательств чиновников, покончили жизнь самоубийством". А это - уже из бумаг следствия.

На основании материалов дела семипалатинские таможенники во главе с директором таможни МАСЛЕННИКОВЫМ понесли страшную и жестокую кару и были приговорены к высшей мере наказания. Увольнению с таможни.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!