Скоро старые брёвна опять закроют в штукатурку, чтобы сохранить дерево ещё лет на сто

Как много нам открытий чудных…

…готовит самая обычная прогулка по городу.

Меня тут недавно спросили: а как я нахожу темы для своих статей?

Отвечу честно – очень часто это просто случайность.

Вот шла я по своим делам по улице Потанина, это район Большой Станицы, и увидела вот такой дом.

И, конечно же, мимо пройти не смогла. А дальше – расспрашивала людей, рылась в интернете, листала старые книжки. Добывала информацию.

Дом явно старый, еще верненской постройки – это видно без всяких экспертиз. Но для Большой станицы это не редкость – тут таких домов много, по сути Большая станица - это самый старый район современного города. А вот увидеть подобный дом без штукатурки и прочих верхних наслоений – это дело редкое и даже большая удача: можно понять, как строили дома в нашем городе 100-150 лет тому назад.

Ну я и стала дом разглядывать со всех доступных мне сторон.

Совершенно типичная для Верного постройка - из бревен тяньшанской ели с кирпичным или каменным полуподвалом.

Кстати, Большая станица городом в верненский период не считалась – у нее был особый статус, станичный. Если верить старым картам, то она расположена между левым берегом речки Малой Алматинки, современными улицами Макатаева, Пушкина и проспектом Суюнбая.

В городскую черту Большая станица вошла только в 1927-м году, пополнив Фрунзенский (ныне Медеуский) район Алма-Аты. Произошло это на заседании Президиума Алма-Атинского городского совета - район стали считать городом "с одновременным утрачиванием своего названия Большая станица". И действительно: название почти утрачено, даже многие местные жители забыли про Большую станицу, хорошо зная при этом другие старые районы: Малую станицу и Татарку.

Но даже если Большая станица городом и не была формально, то находилась-то она фактически в самом центре Верного, и потому быт тут был налажен по-городскому. И вот такой дом – это очень распространенное верненское строение, неважно - зажиточного ли казака, состоятельного мещанина, чиновника или офицера. Что его отличало? Угловое расположение дома на участке, наличие подсобных дворовых построек и сада. А сам дом представлял собой полутораэтажное строение с кирпичным полуподвальным нижним этажом и деревянным срубом второго этажа. Обычно у особняка было крыльцо с входом на 2-й этаж. На втором этаже жили хозяева, а первый (полуподвальный) использовался как подсобное помещение, там размещалась кухня, жилье для прислуги или сдавался внаем.

Немного отвлекусь. У моей бабушки был именно такой дом. Не в Большой станице, а ниже бывшего автовокзала "Саяхат". Дом строили в середине 20-го века, сразу после войны, но по принципу уже существующих в городе строений. Дом был очень большим. И не потому, что я была маленькой и он мне таким казался, нет, он действительно был огромным: 5 комнат на втором этаже и 4 изолированные комнаты с большим холлом в полуподвале. На втором жили мы сами, а первый этаж бабушка сдавала "квартирантам". У нее было разрешение городских властей на этот вид предпринимательской деятельности и санитарная книжечка с фамилиями всех жильцов. Помню, как приходили специальные контролеры и проверяли условия проживания квартирантов. Условия были отличными – в комнатах было тепло и светло, потолки высокие, санузел чистый… А традиция сдавать вот такие полуподвальные помещения в наем пришла, оказывается, в советскую Алма-Ату из дореволюционного Верного. В старом центре полуподвалы считались вполне себе нормальным жильем. И в Алма-Ате в 1960-70-е даже действовала госпрограмма по переселению граждан из больших подвалов в маленькие, но неподвальные хрущевки.

Обязательно в тех домах нижний этаж имел отдельный вход, но и внутри была лестница на второй этаж, закрываемая деревянным люком.

И характерной особенностью такого дома была штукатурка. Мне вообще кажется, что обязательная штукатурка деревянных домов как внутри, так и снаружи здания была в Семиречье распространена почти повсеместно.

Я как-то была на лекции московского архитектора Александры ШЕЙНЕР, которая посвятила деревянному зодчеству Верного свое научное исследование. Так вот, она в своей работе выделила несколько особенностей городской архитектуры Верного. Важнейшая - цельный подход к архитектуре города. Он формировался более 30 лет под влиянием разрушительного землетрясения 1887 года. Поскольку городские власти опасались новых сильных землетрясений, в Верном после 1887-го года были установлены новые требования к строительству зданий: жилые строения разрешалось строить только из дерева и не выше двух этажей. Но дома покрывали штукатуркой, и они выглядели как каменные. По мнению Александры Шейнер – так проявлялась у градостроителей ностальгия по основательным каменным зданиям, во-первых, а во-вторых, штукатурка защищала древесину от переменчивого климата нашего города.

Про крышу. Мне давно хотелось выяснить – чем же крыли крыши в нашем городе в XIX веке. Соломой? Вряд ли. На старых фото нет никаких соломенных крыш. Город наш и в XIX веке выглядел городом, а не хутором. Понятно, что на казенных зданиях или богатых домах крыши покрывались металлическими листами, как и в других городах того времени. Но, оказывается, были еще и тесовые крыши. Тесовая – это значит деревянная. Мне, как вообще не специалисту в области крыш, было непонятно, как можно делать крышу деревянной, это ж неудобно, непрактично и неэкономично. Пришлось звонить и уточнять у специалистов. Оказалось, кровля из обрезных досок гарантирует тепло в зимнее время и прохладу в летнее. И сейчас даже существует тренд в экостроительстве – тесовая крыша, считается, что это очень красиво, практично и экологично. Конструкция такой кровли очень проста, монтаж ее не требует больших усилий и особых умений. При этом внешний вид кровли очень симпатичен, сама крыша надежна, служит при хорошем уходе долго и легко ремонтируется в случае необходимости.

Отопление в домах было печное – ставили "голландки", облицованные покрашенной жестью. На окнах - наружные ставни, на ночь их закрывали в целях безопасности и тепла, летним днем -от жары.

Наверное, у этого дома тоже когда-то были ставни. Сейчас их уже нет. Да и сами окна – пластиковые, с решетками.

Мне повезло, около здания мне встретилась хозяйка дома, замечательная женщина Любовь Михайловна. Мы познакомились, и она рассказала, что в доме сохранился подвал, он тоже сохранил элементы старины, и старые деревянные двери. А штукатурку со стен сняли, потому что в доме ремонт.

Сам дом построен в 1910-м году, но, возможно, и раньше – точных свидетельств нет. Когда-то этот дом, по словам нынешней хозяйки, принадлежал казачьему атаману. Потом дом был национализирован. В 1920-м здесь организовали аптеку, одну из первых в городе.

Ну надо же, я столько читала про нее, про одну из старейших городских аптек, а увидела совершенно случайно.

"Да-да, это знаменитая аптека №4. И открыл ее Мажит ЧУМБАЛОВ, фармаколог, организатор аптечной сети Казахстана", - подтвердила мои догадки Любовь Михайловна.

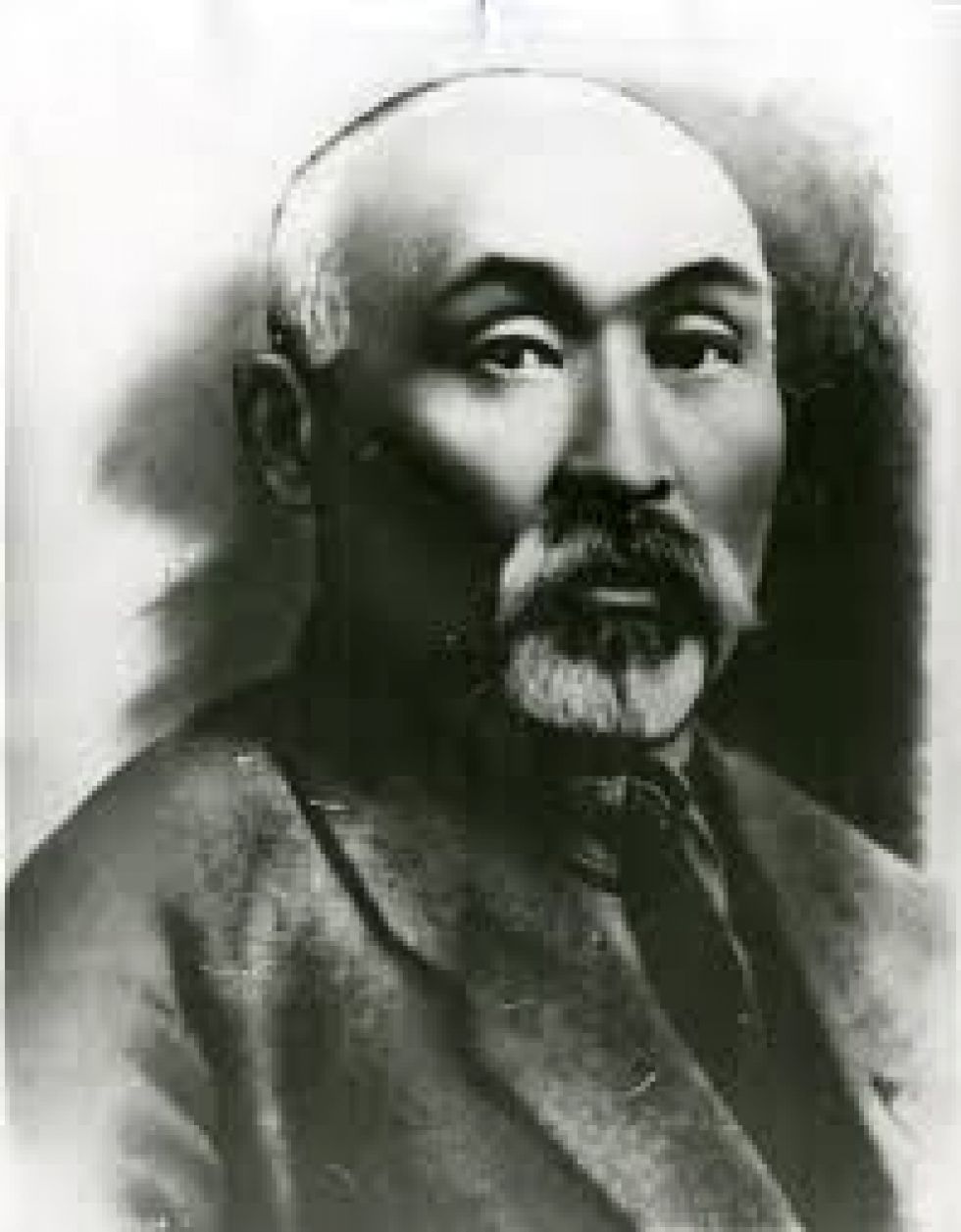

Мажит Мухамеджанович Чумбалов - это удивительный человек, о котором знают медики, ученые, фармацевты, и почти не знают остальные.

Он родился в 1873 году в Западно-Казахстанской области в богатой и знатной семье. Получил хорошее образование - окончил Оренбургскую гимназию, а затем медицинский факультет Императорского Казанского университета. По окончании Университета заведовал больницей во Внутренней Букеевской Орде.

В 1908 году Мажит Чумбалов возглавил первую в Казахстане противочумную лабораторию в поселке Урда.

Был в отряде чумологов, занимался изучением чумы и ее ликвидацией, за что был дважды награжден медалями Астраханского ведомства здравоохранения.

После революции его избрали заведующим Букеевским губернским здравотделом. И именно с именем Мажита Чумбалова связано открытие первых медицинских учреждений в Алма-Ате и республике. Это мединститут в Алма-Ате и централизованный аптечный склад при Алма-Атинской аптеке №1.

В 1923-м году Мажит Чумбалов стал заместителем наркома здравоохранения КАЗССР. На этом посту он находился до 1929-го года, а потом возглавил Казаптекоуправление, где и занимался созданием новых лечебных учреждений и развивал аптечную сеть республики.

Эту информацию я нашла на сайте Казахского Национального медицинского университета, так же как и фото Чумбалова, и цифры, которые наглядно демонстрируют его деятельность.

В 1926-м году в Алма-Ате было 4 аптеки, а в 1938-м году – уже 16. А еще открывались аптечные киоски - 26, 16 аптечных пунктов и 2 аптекарских магазина.

Так же и по всей республике: в 1929-м было 33 аптеки при лечебных заведениях и 47 сельских аптек, а в 1934 году - уже 61 городская аптека и 105 сельских, 14 специализированных магазинов санитарии и гигиены, шесть аптечных складов, 22 аптечных ларька и шесть лабораторий.. Вот такой вклад в аптечное дело…

Любовь Михайловна еще рассказала, что в годы Великой Отечественной войны в этом доме располагалось общежитие аптечных работников.

А потом здесь тоже была аптека, правда, уже №28.

А аптека №4 (как организация) в 1967-м переехала на Пушкина-Маметовой. В память о Мажите Чумбалове там была установлена мемориальная доска. Потом здание на Пушкина снесли. В новом доме есть аптека, но уже не №4, а какая-то другая, и доски мемориальной там уже нет…

Вот такая история…

Так что любуйтесь на старые бревна старого дома, который был свидетелем славной истории аптечного дела в нашем городе. Скоро их опять закроют в штукатурку – это необходимо, чтобы сохранить дерево в хорошем состоянии еще лет на сто…

Фото: Ⓒ Ratel.kz / Евгения Морозова.