Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Фото: Андрей Михайлов. Картина Васнецова в Русском музее.

Я – русский. Но родился, живу и, Бог даст, навечно упокоюсь в Казахстане. А потому меня всегда привлекает то, что соединяет русских и казахов. Соединяет же нас очень многое. При ближайшем рассмотрении, несмотря на большую разницу в частностях, мы вообще-то очень похожи по сути, мироощущению и отношению к жизни. Что для меня, как для географа, увлечённого историей, вовсе неудивительно. География – это ведь вечный субстрат для развития истории. А география Казахстана и России по сути своей имеет больше схожестей, чем разностей. Главная из которых – огромное историческое пространство, убийственное для непривычных безбрежие, по которому можно блуждать всю жизнь, в котором отдельный человек теряется и где каждая встреча – событие.

Дорога как судьба

Мы, русские и казахи, понимаем дорогу так, как редко кто другой на этой планете. Понимаем, принимаем и уважаем. Для нас понятие "дорога" – имеет более дорогое и обширное "объятие", нежели просто полоса асфальта, монотонные километровые столбы и лихоимцы "гаишники".

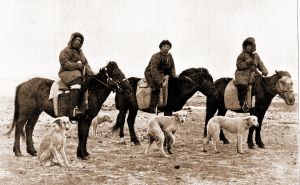

Если судить по той роли, какую сыграла она в формировании глубинного менталитета у обоих народов, следует признать, что очень немногие племена Земли вообще-то можно поставить рядом с нами по степени понимания и глубине ощущения Пространства. Наши безмерно-безразмерные просторы принудили нас стать природными странниками. И то, что окультуренных путепроводов в европейском понимании у нас не было отродясь – лишь оттачивало это чувство.

Странник – это ведь философ на дороге. А какая, к чёрту, философия, если путь гладкий, как тефальная сковородка? Так, дремота в предвкушении обеда.

Сегодня я и хотел бы поговорить о нашем традиционном отношении к дорогам.

Пути героев

Начнём с того, что все персонажи наших древнейших эпических сказаний свои полные подвигов жизни проводили в бесконечных скитаниях. Это были истинные искатели приключений и жаждатели подвигов. Не чета европейскому рыцарю, которому стоило высунуть забрало из-за забора замка, чтобы тут же натолкнуться на соседа-супостата.

Наши богатыри и батыры вынуждены были годами скитаться по беспределам, дабы найти достойного супротивника и с честью начистить ему рыльник. Потому-то нашим часто приходилось останавливаться на распутьях, да чесать свои богатырские загривки, в мучительной задумчивости выискивая ответ на всё тот же вопрос – "и что делать?". Куда дальше?

Выход на "большую дорогу" приравнивался к подвигу уже сам по себе. А любовь лезть на рожон, отправляясь в путь не в обход, как принято, а по прямоезжей дороге (которая всегда заколдоблена и замуравлена) – основной признак настоящего народного героя.

Классика русских богатырских сказаний о дорожных приключениях – повествование про Илью Муромца и Соловья Разбойника. Оба героя стали культовыми, превратившись в профессиональных патронов, покровителей, с одной стороны, тех, кто ездит и любит быструю езду, и напротив - тех, кто ездить мешает, а разгоняться так и вовсе не велит.

Та фатальность, с которой отправляется в дорогу путник, яркое свидетельство преемственности традиций. Достойно уважения упорство одинокого странника, который знает наверняка, что и коня потеряет, и живот, и все радости бытия, и по шее схлопочет, а всё равно – посидит на дорожку и айда навстречу судьбе.

Дорога без конца – суть, а не приговор. Хотя временами разница сильно размывается. Тут сам по себе приходит на память Асан КАЙГЫ с его красивой, но увы, несбыточной идеей – отыскать обетованный Жеруйык. Где Справедливость была законом для всех, так, что "жаворонки свивали свои гнёзда на спине овцы".

"Долго странствовал Асан-Кайгы, всё искал на свете счастливую страну, где много плодородной земли и много водных рек, где народ живёт, не зная нужды, горя вражды и гнёта, и где жаворонок вьёт гнездо на пушистой спине барана.

Но так и не нашёл Асан-Кайгы счастливую землю Жер-Уюк".

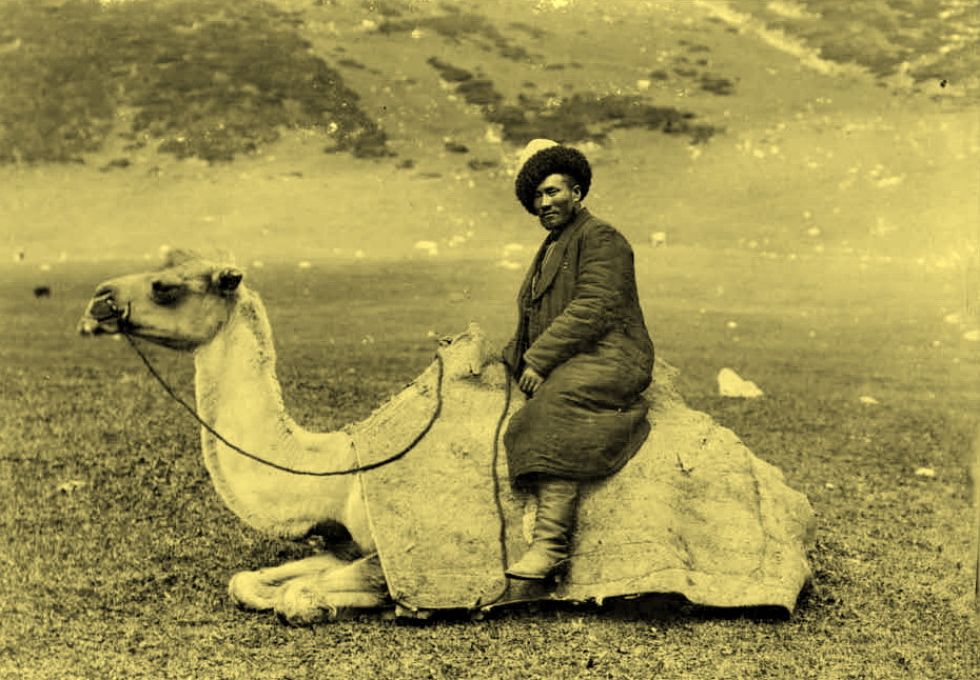

Вечные поиски измышлённого идеала – бескорыстное странствие длиной в жизнь. Без всякой сопутствующей выгоды и сопровождающих дружин. В одиночку. Полагаясь только на себя и своего верного коня (верблюда). Перед такими системными путниками можно только преклонить голову!

Чего мне лично живо напоминают сказочные странствия Асана Кайгы, так это реальные скитания русских староверов в поисках Беловодья. Там ведь тоже впереди во все стороны расходились отдельные разведчики.

"Выхожу один я на дорогу" - таково кредо наших мифических путников и легендарных странников.

Оно и понятно. Дорога, если это путь к чему-то заветному, а потому она у каждого своя. Только в таком случае и ведёт к чему-то достойному человека. Когда на дорогу выходят толпы, то это всегда почти катастрофа, влекущая неисчислимые беды другим землям и иным народам. Даже если речь идёт про массовый туризм.

"Снарядился Святогор во и чисто поле гуляти, заседлает своего добра коня и едет по чисту полю"...

День отъезда – день приезда…

В связи с такими особенностями неудивительно обилие поверий, обычаев и обрядов наших народов, связанные с Путями-Дорогами.

Самым ответственным моментом, на который обращалось особо пристальное внимание, конечно же, было отправление. Казахам перед отправкой в дальний путь традиция предписывала зарезать барана и устроить специальное застолье – жолаяк. На угощение приглашались ближайшие родственники и соседи, а в конце аксакалы благословляли отъезжающего.

Пиршество для облегчения пути могло устраиваться оставшимися и после проводов, особенно если речь шла о родителях, отправившихся, к примеру, в хадж. В этом случае дети часто устраивали застолья – бастангы, на которых желали путникам удачной дороги и счастливого возвращения.

И у русских день отъезда также отмечался повышенным вниманием. Во-первых, далеко не каждый день вообще-то годился для выхода на Дорогу. "В дорогу отъезжай во вторник либо в субботу", – гласило неписаное правило. Вторник и суббота вообще считались лёгкими днями, благоприятными для всяческих зачинов. В отличие от понедельника и пятницы, когда вообще-то наилучшим считалось и носу из дому не казать.

Отъезд и у русских отмечался застольем и родительским благословением. А перед самым выходом за порог и уезжающим, и провожающим полагалось несколько минут "посидеть на дорогу". Этот своеобразный обычай, как бы оттягивавший расставание с близкими, имел и психологический подтекст - осмыслить важность момента и чисто бытовое значение предстоящего – сосредоточиться, чтобы не забыть всуе чего-нибудь важного. Возвращаться-то – плохая примета.

Провожали в русских сёлах обыкновенно до околицы, от которой дороги расходились в разные стороны. Это место носило название росстани. По пути все внимательно смотрели на всяких "встречных поперечных". От того, кто попадётся на пути в момент отъезда, зависел успех всего пути. "Девка с полными ведрами, жид, волк, медведь – добрая встреча; пустые ведра, поп, монах, заяц, белка – к худу". Или вот ещё – "коли проездом увидишь в окно, что бабы прядут - воротись".

Нужно сказать, что на Руси к приметам такого рода относились очень серьезно во всех слоях общества. Широко известен случай, когда наш великий Александр Сергеевич ПУШКИН отправился было к невесте, да встретил священника, а вдобавок и девку с пустыми ведрами. И... вернулся! Да так и застрял в Болдино на несколько месяцев, отрезанный от всего мира холерными карантинами. Благодаря этому мы получили шедевры "Болдинской осени" (а к невесте Пушкин всё равно попал, женился и через это в конечном итоге и принял свою мученическую смерть).

Но, если отъезд всегда был сопряжён с неизвестностью, а потому окрашен тонами тревоги и печали, возвращение из дальней стороны, напротив, было насыщено радостью и весельем. Недаром у казахов тот, кто первым сообщал долгожданную весть - суинши - родным и аульчанам путника, резонно рассчитывал на положенный за это подарок.

Возвращение накладывало на путника ряд обязательств, которые свято выполнялись в старые времена. Во-первых, он должен был одарить тех, кто провожал его в дорогу, непременными подарками и подобрать их так, чтобы никого не обидеть и никого не забыть.

Во-вторых, полагалось сказать "салем" аксакалам и старейшинам – нанести визит и поздороваться со стариками.

Вообще же, в старые времена, если кто-то проезжал мимо аула и не заехал поприветствовать его обитателей – это было чревато последствиями и могло быть воспринято, как жест недружелюбия и знак нанесения обиды. Проезжий мимо приравнивался к преступнику, и за ним могла быть даже снаряжена погоня. Пойманному путнику устраивали допрос с пристрастием и, если особой вины не находили, его заставляли платить отступные.

Ещё один интересный обряд, обычно связанный с возвращением долго живущего на чужбине, заключался в том, что возвратившегося сородича вываливали в пыли у родного аула. Причащали родной землей.

То, что многое из этих древних обрядов, питающихся корнями от древнейших представлений первобытных предков, сохранилось до сих пор, - верный признак неизменности отношения наших народов к Дороге. Изменились способы и средства передвижения, изменились мы сами. Но детский трепет перед путями-дорогами, соединяющими людей и народы, сокращающими пространство и сжимающими самоё время, остался при нас. Как достояние, доставшееся в наследство от предков.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!