Репортажи из прошлого

Между делом Алматы лишился очередного памятника советской эпохи. Не только знакового в утилитарном отношении, но и весьма примечательного в плане архитектурном. Речь о спорткомплексе университета, который располагался при старом стадионе КазГУ имени Кирова (ныне Национального университета имени аль-Фараби) на пересечении улиц Шевченко и Масанчи.

Ограниченная ответственность

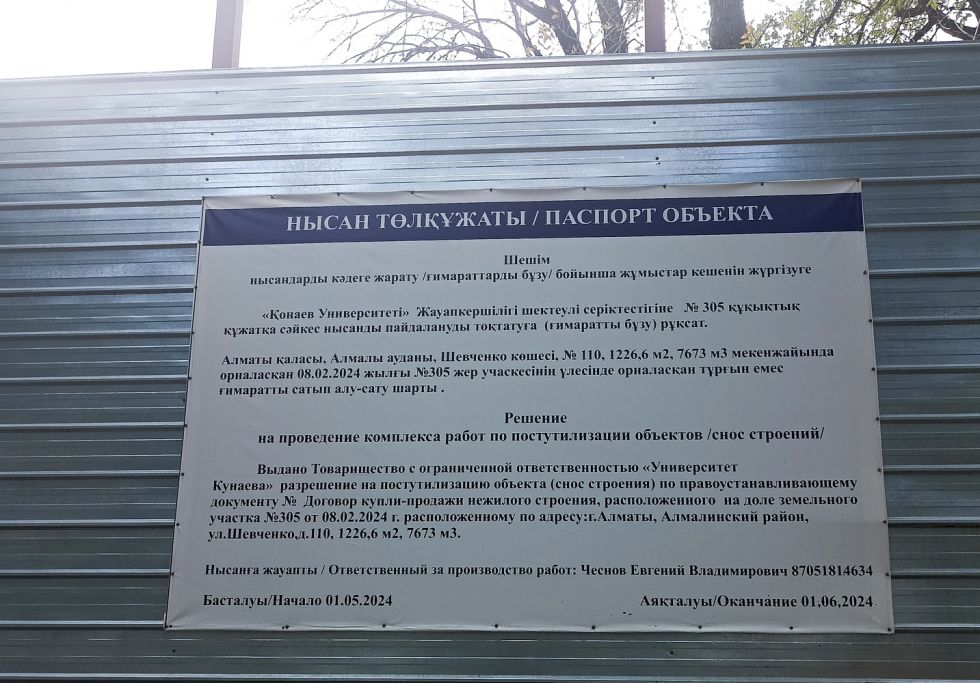

Но все встало на места, когда, однажды проезжая мимо, я не увидел ни занавеса, ни стен. А только жестяную загородку, за которой ничего уже не маячало. И на которой сиротливо маячил «Паспорт объекта», объясняющий, что никакой реставрации не случилось, а была «постутилизация /снос строений/», согласно решению товарищества с ограниченной ответственностью «Университет Кунаева», по договору «купли-продажи нежилого строения» по Шевченко 110.

«Нежилое строение», «ограниченная ответственность» ... Таков приговор.

Былая жизнь «нежилого строения»

Строительство в Алма-Ате, в те времена, когда страна еще приоритетно восстанавливалась в тех республиках, которые лежали в руинах после нашествия европейских фашистов, да и вообще не оправилась от тягот и лишений, не могло вестись стремительно и быстро. Не было к тому никаких условий. Среди университетских выпускников 50-х я встречал тех, кому доводилось участвовать в строительстве самолично - на субботниках и во время каникул. Напомню, что никаких стройотрядов в те времена еще не было – первый появился лишь в 1963-м.

Я не знаю, кто был автором проекта спорткомплекса. Но сама архитектура выдает в нем советского профессионала, знакомого с основами классической архитектур. Несмотря на заведомо функциональное назначение, здание не стало серой и невразумительной постройкой. Напротив, пышный портал, с четырьмя белыми колоннами и широкой лестницей, обрамленной бетонными вазонами, настраивал на вход в некий храм.

Таким он и был, этот храм массового студенческого культа. Правда от истинного святилища его сильно отличал запах – не выветриваемый дух пота, которым были насквозь пропитаны все этажи и стены, раздевалки и залы комплекса. Гламурная эпоха дезодорированного фитнеса еще не маячила и в фантастических романах, а пот, в те времена, считался признаком любого движения и непременным условием для любых достижений.

Пишу про это так уверенно, потому что этот спорткомплекс был не чужим и для меня самого. В конце 1970-х мне довелось заниматься там в секции альпинизма и скалолазания «Буревестника – КазГУ», которой руководил легендарный Космач – Олег Семенович Космачев – неоднократный чемпион СССР в обеих дисциплинах.

Там, в подвальном зале, находилась уникальная для того времени скалолазная «стенка», с изощренными зацепами и несколькими вариантами прохождения, своеобразный тренажер для каждодневного оттачивания техники спортивного скалолазания. Насколько я помню он бявлялся первым в Казахстане. И был вылеплен студентами своими руками. Во всяком случае, им не без основания гордились.

Отсюда же, от этих стен, в теплое время года, каждую субботу отчаливала перегруженная «коробочка», которая доставляла нас на настоящие скалодромы Семиречья – в Тамгалы-Тас, на Иссык.

От тех стен, от которых ныне осталась только чья-то очень ограниченная ответственность...

Я понимаю, битва проиграна. Не начавшись. Потому-то все это повествование так напоминает развернутую эпитафию.

Город без прошлого

Может быть, поэтому с таким равнодушием относятся власти города к тем отдельным памятникам старой архитектуры, которые своим обликом так подчеркивают безрадостную безликость нынешних зданий, и тем ансамблям, которые, наверное, изрядно мозолят глаза своей недостижимой цельностью, человечной соразмерностью и своеобразием? Может быть. Кто их знает...

P.S. Кстати. Вместе со спорткомплексом КазГУ был уничтожен и гигантский серебристый тополь у входа на стадион. Один из самых больших в нашем городе. Такой вот приятный бонус для кого-то.

Андрей Михайлов – писатель, автор серии книг «Как мы жили в СССР»

Фото Андрея Михайлова