Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова

До 1960-х годов основным органом восприятия информации оставались уши. Радио в те годы умолкало только ночами. А главным источником массового информирования населения Алма-Аты считались репродукторы и громкоговорители, подключённые к специальной городской сети. И вряд ли кто-то предполагал, что робко вторгнувшееся в жизнь телевидение очень скоро затмит и заткнёт все прочие пристрастия и радости потребителей СМИ. Впрочем, для воспитанников эры НТР это не было таким уж шоком, тогдашний народ был готов к любым чудесам прогресса.

Ощетинившийся город

Алма-Атинское телевидение ведёт отсчёт своей истории с 1958 года. Появление его в городе заметили сразу. Даже те, для кого желание обзавестись собственным телеприёмником пребывало ещё в стадии мечты. Телевышка – красивая, стройная, ажурная, с кокетливой "шапочкой" - взметнулась ввысь на южной окраине и тут же стала предметом гордости горожан. А ещё - одним из символов столицы Советского Казахстана.

В те годы Алма-Ата почти не выглядывала из-за деревьев. Только несколько сооружений вздымались выше зелёного ординара: Кафедральный собор в парке (там в те годы располагался республиканский историко-краеведческий музей), новенький Дом правительства, Театр им. Абая, Академия наук, радиомачта посередь обширного антенного поля на месте нынешнего микрорайона "Самал"… Ну и отныне – телевышка над телецентром.

Восприимчивые к маломальским переменам жители специально приходили на эту окраину и зачарованно стояли, задрав головы и созерцая высоту реального воплощения научно-технического прогресса. Впечатляло!

Однако очень скоро город ответил на этот вызов сверху. Ощетинившись тысячами разномастных телеантенн, украсившись в одночасье все крыши жилых домов Алма-Аты.

Никакого кабельного варианта в те годы не ещё просматривалось. По первости не существовало и коллективных антенн, каждый пользователь телевидения тянул на крышу свой кабель к собственной конструкции. Так что по числу торчащих над многоквартирным домом металлических "торчков" можно было легко определить количество квартир с телевизорами.

Многие, правда, пытались ставить антенны на балконах, но это напрямую отражалось на качестве приёма в сравнении с установкой на крыше. И уж совсем легкомысленными считались домашние телескопические усики, устанавливаемые прямо поверх "ящика".

К концу десятилетия, когда голубые экраны коротали вечера подавляющей массы алма-атинских семей, технологическое обрамление крыш стало привычным насестом для ворон, которые в те годы в изобилии водились в городе и с удовольствием обживали эти рукотворные насесты по вечерам. Антенны, как правило, делали в те годы своими руками или заказывали знакомым умельцам – поточное производство их если и было налажено, то не сразу. Отсюда проистекало великое изобилие неповторимых по конструкции и высоте вариантов.

Хорошая антенна, дававшая стабильную картинку, что и говорить - была предметом гордости владельца и зависти соседей.

Правила настройки: сильные руки и долгое терпение

Телевидение кардинально поменяло коллективную физиономию патриархальной Алма-Аты. Уже к 1963 году город по вечерам начинал изрядно пустеть - значительная часть горожан прилипала взорами к 53 тысячам приобретённых к тому времени телевизоров. Всего-то в те годы в столице Казахстана проживало 450 тысяч человек. Голубые экраны (эра цветных телевизоров ещё только вырисовывалась впереди), отсвечивающие в стёклах окон, стали привычным признаком алма-атинского вечера.

Самым обычным телевизором тех допотопно-приснопамятных времён слыл какой-нибудь крохотный "Старт" ("Старт 2", "Старт 3"), обречённо выглядывающий из массивного деревянного корпуса. Он-то и стал первым в чреде тех народных "ящиков", модели которых стали стремительно меняться потребителями по мере совершенствования технологий и расширения производства и возможностей вещания.

Качество сигнала и изображения было… Таким, каким было! Никаких альтернатив тому не существовало. Неспроста в ассортимент любимых шуток-прибауток тут же вошел едковатый неологизм – "елевидение".

Телевизоры эпохи детства, ламповые, с конденсаторами и сопротивлениями, массивными кинескопами, стабильной работой вообще-то не грешили. А потому одним из самых верных способов настройки считался смачный хлопок домашнему любимцу ладонью по загривку. Что удивительно – в дотранзисторную эпоху такой силовой способ часто приносил результат.

Главным в искусстве силовой настройки было не переусердствовать. Потому что в противном случае экран тут же обиженно угасал, картинка исчезала безвозвратно, и чересчур ретивому телелюбителю предстояла не очень радужная перспектива долгих мытарств по скучным мастерским и ателье. Хмурые мастера с характерными красными носами недаром почитались любимыми персонажами многотиражных сатирических журналов "Крокодил" и "Шмель". Как, впрочем, и само телевидение.

"Классические" бумажные СМИ опрометчиво насмехались над электронными первенцами, наивно забывая ими же тиражируемую истину о том, что лучше всех всегда смеётся последний (из оставшихся в живых).

Такая кукурузина!

Вещание первоначально велось всего несколько часов вечером и в значительной части состояло из передач прямого эфира. Но это был вынужденный способ, завязанный на техническом несовершенстве, а вовсе не мастерстве ведущих и желании побыстрее донести до зрителя "контент", сократить расстояние со зрителем.

Вспоминается любопытный и характерный казус, один из тех, что периодически случались на нашем телевидении во времена тех первобытных прямых эфиров. Всё приключилось во время обсуждения важного вопроса повсеместного введения в севооборот кукурузы. Массовое появление телевидения в СССР совпало с "хрущёвской оттепелью". Итак...

...В студии трое: ведущий и два специалиста по кукурузе. Ведущий задал "нужный вопрос" и, явно скучая, мутновато-вежливо слушал дискуссию корифеев. И тут его взор неожиданно упал на бутылку минералки и три стакана, вынесенных для антуража на впередистоящий столик. Глаза диктора озарились пламенем. Он аккуратно поставил перед собой три стакана в ряд, привычно открыл бутылку и, профессионально прищурив глаз, филигранно, с доливочкой, вровень разлил минералку по стаканам. (Так, как это делалось в хороших компаниях, где "на троих" разливали отнюдь не минералку) Что самое интересное - оба оппонента, уловив важность момента, тут же прекратили свой методологический спор, замолчали и впились глазами в манипуляции со стаканами...

Было смешно. Правда, по "сю сторону экранов". (Сам я из того времени помню, правда, только ощущение ожидания вожделенного "мультика", так что этот рассказ передаю с подачи старших).

Несмотря на все издержки "прямого эфира", в те предгламурные времена телезрители знали поимённо всех дикторов. А особенно – дикторш. Которые становились предметами нешуточных чувств и жарких обсуждений в среде поминутно плодившихся и размножавшихся телеманов. Какими были те первые дикторши на Казахском телевидении можно видеть на представленных тут фото – ("скриншотах" экрана 1960-х!).

Дикторы той ветхозаветной поры считались истинными хозяевами студий. Они не только вели "новости", но и предваряли все остальные передачи – "Голубые огоньки", репортажи о матчах любимого "Кайрата", концерты и наши любимые "детские передачи".

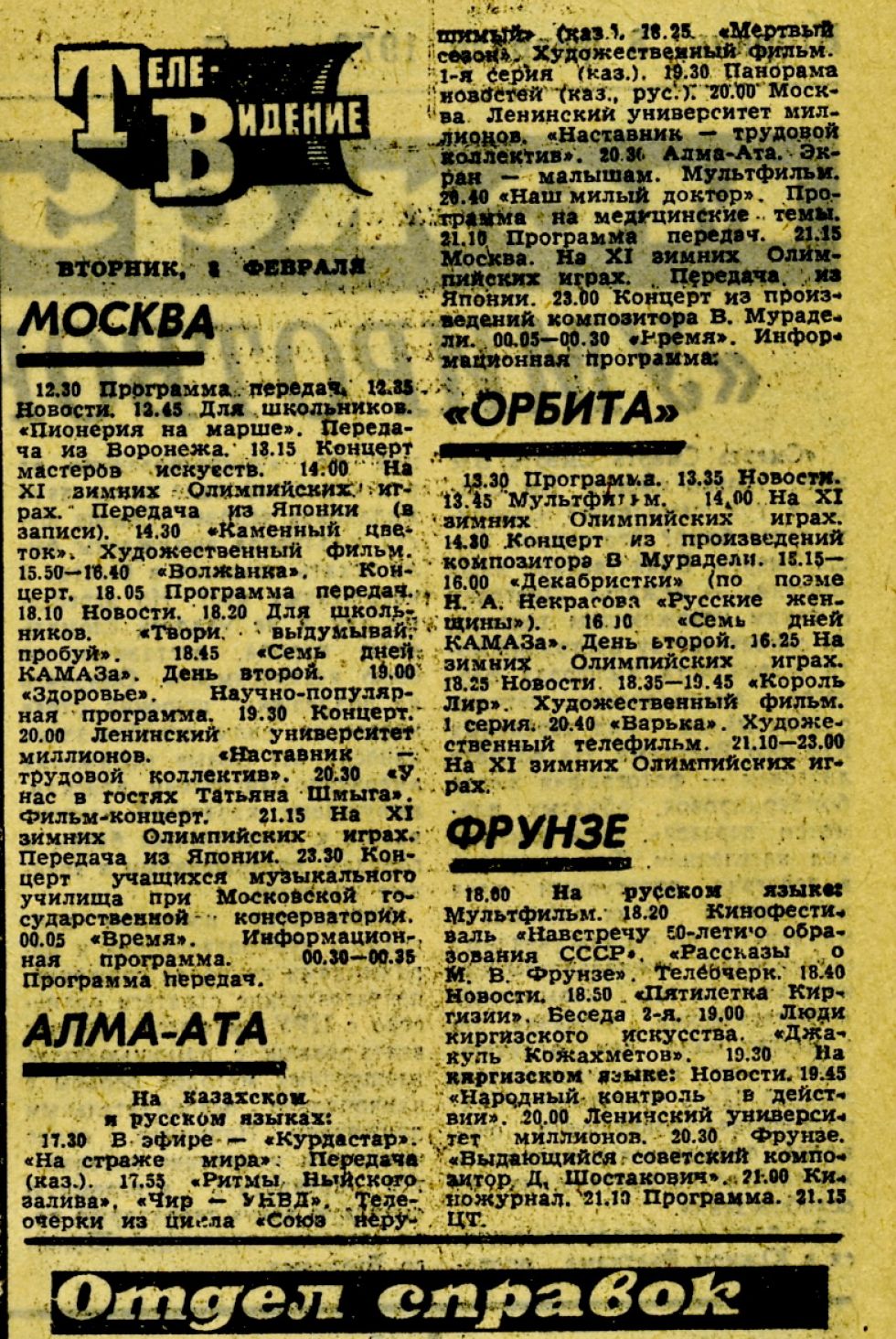

Программы Республиканского телевидения передавались из Алма-Аты во все областные центры посредством радиорелейных линий и станций, представлявших собой мачты, находившиеся в прямой видимости одна от другой. Таким же способом Алма-Ата была связана с Москвой и ближайшей столицей – Фрунзе.

Однако уже к концу десятилетия телевизионная связь вышла на новую высоту – космическую. Залогом чего стала станция космической связи с фантастической параболической антенной, появившаяся на пустыре среди садов и давшая название новому микрорайону, построенному рядом. "Орбита".

Можно ли сравнить то телевидение с нынешним? Наверное, в чём-то можно. Хотя тут я вряд ли могу быть экспертом. Последние 15 лет живу без телевидения, от которого мне удалось-таки отключиться и отрешиться. Чему, честно признаться, я бесконечно радуюсь.

Фото: из архива Андрея Михайлова.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР" и географической дилогии "К западу от Востока. К востоку от Запада".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!